Neuropsychologische Theorien zur Autismus-Spektrum-Störung

Abb.: Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). Autismus. Stuttgart. utb. (German Edition). Kindle-Version. S. 31/32.

A) Eine Autismus-Spektrum-Störung basiert auf neurobiologisch bedingten Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirkt (Autismus Deutschland, 2022). Psychosoziale Faktoren (Erziehung, Bindung) haben lediglich eine modulierende Wirkung.

Ein phänotypisches Autistisches-Spektrum besteht aufgrund der neurobiologischen Verursachung seit der Geburt. Autistische Phänomene müssen im Fall einer Autismus-Spektrum-Störung seit früher Kindheit nachweisbar sein.

In einer dimensionalen Perspektive von Autismus, beginnend mit autistischen „Charakteren“, subklinischen Varianten des „Border Autism Phenotyp“ bis hin zur Autismus-Spektrum-Störung, die sich wiederum in vielfältigen Varianten darstellt, ist die Krankheitswertigkeit, dadurch definiert, dass Symptomausbildungen als Autistisches Syndrom dann auftreten, wenn soziale Anforderungen die Kompensationsmöglichkeiten überschreiten (DSM-5®, Kriterium C) und dadurch in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen entstehen (DSM-5®, Kriterium D).

Tebartz van Elst, L. (2023). Autismus, ADHS und Tics: Zwischen Normvariante, Persönlichkeitsstörung und neuropsychiatrischer Krankheit (German Edition). Kohlhammer Verlag. Kindle-Version. S. 219.

Dies bedeutet, dass individuelle Varianten der Autismus-Spektrum-Störung zu verschiedenen Zeitpunkten in den Lebensspannen von Kindheit bis zum Erwachsenenalter „beginnen können“.

Neuropsychologische Theorien können im Grunde nur einen geringen Teil einer sehr komplexen Sachlage der Verursachung, Entstehung und des Verlaufes einer Autismus-Spektrum-Störung aufklären. Es handelt sich um soweit es geht empirisch gesicherte Hypothesen.

Dzionek, I. & Bölte, S. (2011). Neuropsychologische Modelle von Autismus-Spektrum-Störung. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 39. (2). 79-90.

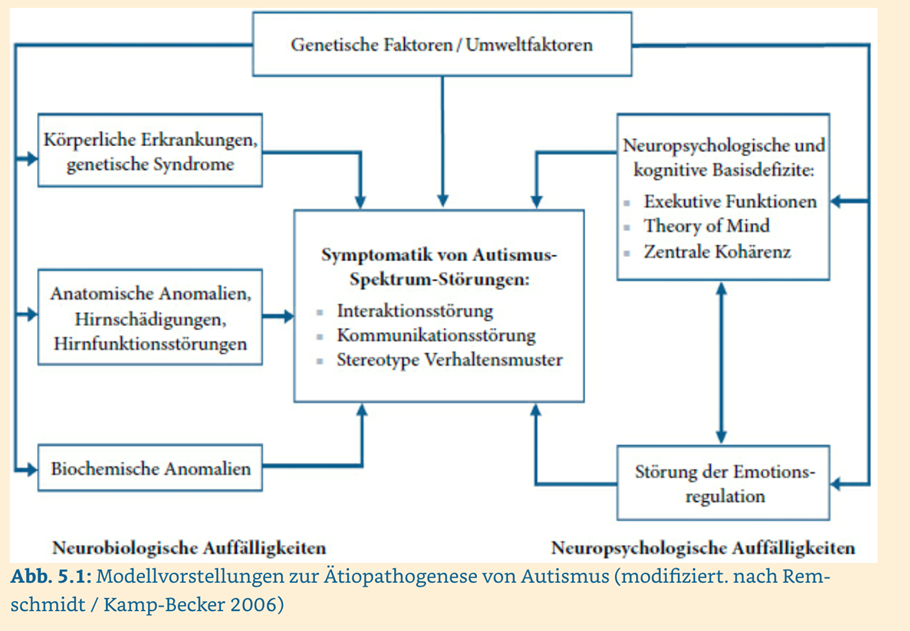

Der Schwerpunkt dieser neuropsychologischen Theorien liegt auf der Pathogenese, das heißt wie Funktionsstörungen vor allem durch Besonderheiten der Hirnfunktionen und Hirnstrukturen erklärt werden könnten. Insofern vor allem der rechte obere Teil der Abbildung im Fokus der folgenden Erläuterungen steht: „Neuropsychologische und kognitive Basisdefizite“.

Auf den Schwerpunkt der Emotionsregulation im engeren Sinn wird eher im Kapitel Komorbidität/psychische Folgestörungen eingegangen.

B) Es gibt verschiedene neuropsychologische Theorien zur Erklärung der Autismus-Spektrum-Störung:

- die Mentalisierungs-Hypothese (im Kern Theory of Mind)

Förstl, H. (2012). Theory of Mind. Berlin. Springer.

Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). Autismus. Stuttgart. utb. (German Edition). Kindle-Version. S. 38.

- die Hypothese der Schwachen Zentralen Kohärenz (oder Kontextblindheit)

Vermeulen, P. (2016). Autismus als Kontextblindheit. Göttingen. Vadenhoeck & Rubrecht. (German Edition). Kindle-Version. S. 251 f und 285 f.

Mackenberg, H. & Vermeulen, P. (2016). Autismus als Kontextblindheit. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, vol. 66, no. 1, Jan. 2017, pp. 76.

Kamp-Becker, Inge; Bölte, Sven. (2021). Autismus. Stuttgart. Reinhardt. (German Edition). Kindle-Version. S.39.

- die Dysexekutive Hypothese

Tebartz van Elst, L. (2018). Autismus und ADHS: Zwischen Normvariante, Persönlichkeitsstörung und neuropsychiatrischer Krankheit. Stuttgart. Kohlhammer. (German Edition). Kindle Version. Pos. 2433.

Kamp-Becker, Inge; Bölte, Sven. (2021). Autismus. Stuttgart. Reinhardt. (German Edition). Kindle-Version. S.38.

- die Predictive-Coding-Hypothese

Rössler, H.H. (2019). Neue Autismus-Theorien-Bedarf es noch des Schizoidie-Konzepts? In: G. Dammann & O.F. Kernberg (Hrsg.). Schizoidie und schizoide Persönlichkeitsstörung: Psychodynamik – Diagnostik – Psychotherapie (Psychotherapie in Psychiatrie und Psychosomatik). Stuttgart. Kohlhammer Verlag. (German Edition). Kindle-Version. Pos. 2533.

Kamp-Becker, Inge; Bölte, Sven. (2021). Autismus. Stuttgart. Reinhardt. (German Edition). Kindle-Version. S.41.

Grundlegend muss davon ausgegangen werden, dass diese Theorien nicht separat und getrennt voneinander zu verstehen sind, sondern in verschiedenen Bereichen ineinander übergehend und „verzahnt“ sind.

Hypothese von Theory of Mind (ToM) und Mentalisierung

1. Theory of Mind

Nach Premack & Woodruff (1978) und Fodor (1978) erlaubt uns die Fähigkeit einer Theory of Mind, eigene und fremde mentale Zustände, wie zum Beispiel Überzeugungen, Gefühle und Absichten zu erklären und daraus zukünftiges Verhalten abzuleiten.

Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 4, 515–526.

Fodor JA (1978) Propositional attitudes. Monist 61. 501–523.

Theory of Mind kann man demnach als die Fähigkeit eines jeden Menschen verstehen, „innere Theorien“ (mentale Zustände als: Repräsentationen/Konstruktionen/eigene Vorstellungen) über andere Personen, der Beziehung zu diesen und zu sich selbst entwickeln zu können.

Insofern wird die Theory of Mind als eine fundamentale menschliche Fähigkeit angesehen, die unsere Beziehungs- und Bindungsfähigkeit ausmacht. Dieses Konzept ist jedoch nicht spezifisch für autistische Störungen entwickelt worden.

Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). Autismus. Stuttgart. utb. (German Edition). Kindle-Version. S. 38/39.

Eine „einfache“ Gleichstellung von der Theory of Mind mit Empathie als primär emotionale Reaktion erfasst die Komplexität der sozial-kognitiven Wahrnehmungsprozesse nicht.

Schon Kanner sprach von einer „extremen autistischen Einsamkeit“ (extreme autistic aloneness), die das Bild der von ihm als „childhood psychosis“ bezeichneten Entwicklungsstörung präge. Damit sollte ausgedrückt werden, dass es sich bei der klinisch auffälligen „Andersartigkeit“ der beschriebenen Kinder nicht um Unsicherheit, Schüchternheit oder Zurückgezogenheit, sondern um selbstbezogene Isolation, psychisches Alleinsein handelt.

Frith, C. D. (1992). The cognitive neuropsychology of schizophrenia. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Mit Bezug auf Premack & Woodruff entwickelten Wimmer und Perner (1883) den mittlerweile in vielen Varianten bekannten False-belief-Test: Sally and Anne.

In diesem Test werden einer anderen Person Repräsentationen falscher Überzeugungen zugeschrieben.

Kinder im Entwicklungsnormbereich können in einer Altersspanne von ca. ab 4 bis 5 Jahren diesen Test bereits „richtig“ bestehen. Sie erkennen die „falschen Überzeugungen“, insofern ihnen eine Perspektivübernahmefähigkeit (sich in andere hineinversetzen zu können) möglich wird. Auch Kinder mit einem Down-Syndrom im selben Alter konnten dies, nicht aber Kinder mit (frühkindlichem) Autismus.

Cohen-Baron, S., Alan M. Leslie, A.M. & Frith, U. Does the autistic child have a „theory of mind“? In: Cognition. Band 21, 1985, S. 37-46.

Kißgen, R. & Schleiffer, R. (2002). Zur Spezifitätshypothese eines Theory-of-Mind Defizits beim Frühkindlichen Autismus. Z. Kinder- und Jugendpsychiatrie. 30. 29-40.

2. Mentalisierung

Die Theorie der Mentalisierung entwickelte sich in ihren sehr frühen Anfängen (a) aus psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien (Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott) und (b) aus der Bindungstheorie (James Robertson, John Bowlby, Mary Ainsworth) heraus.

Weitere, jedoch klinische Vorläufer der Mentalisierungstheorie, aus der psychoanalytisch-psychosomatischen Medizin kommend, waren (a) das Konzept der Alexithymie (Sifneos und Nemiah,1972). Mit Alexithymie (griech.: „ohne Worte für Gefühle“) wurde ein emotionales Fehlinterpretieren eigener körperlicher Wahrnehmungen und sozialer Situationen verstanden…

Subic-Wrana, C. (2018). Von der Alexithymie zur Mentalisierung. In: K. Köhle et al. (Hrsg.) Uexküll – Psychosomatische Medizin. München. Urban. Fischer. (German Edition). Kindle-Version. S.145-156.

… und (b) das im Grunde analoge Konzept der sogenannten „pensée opératoire“ (operativer Gedanke), einem Typus psychosomatischer Patienten, deren Weltbezug konkretistisch und technizistisch (operativ) sei, ein Zwangscharakter beobachtet wurde, der zu „abgegrenzten Denk- und Verhaltensweisen“ führen würde.

Marty, P. & de M’Uzan. M (1978). Das operative Denken („pensée opératoire“). Stuttgart. Klett-Cotta. Psyche, 1978, 32(10), 974-984.

Die Mentalisierungstheorie im aktuellen Verständnis knüpft unmittelbar an die ToM-Forschung an und verbindet diese mit Überlegungen und Erkenntnissen der kognitiven Entwicklungspsychologie, Neurowissenschaften und der Bindungstheorie und geht auf die psychoanalytische Säuglings- und Bindungsforschung zurück.

Das Mentalisierungsmodell stützt sich auf die Theorie der Repräsentanzenbildung für Affekte auf dem Boden einer sicheren Bindung zu den primären Bindungspersonen und versucht damit eine Reihe anderer Modelle zu integrieren, die unterschiedlich auf die (meist dreistufige) Entwicklung eines (affektiven) Selbst mal mit, mal ohne entwicklungspsychologische Befunde fokussieren: Daniel Stern (intersubjektives Selbstkonzept), Antonio Domaso (neurowissenschaftliches Konzept), Jaak Panksepp (evolutionsbiologisches Basis-Affekt-System), Sebastian Leikert (Repräsentanzenwelt des Selbst).

Fonagy (1991) definierte die Fähigkeit, bewusste und unbewusste psychische Zustände bei sich selbst und anderen wahrzunehmen als Fähigkeit zu mentalisieren.

Die Fähigkeit gegenseitiger Wahrnehmungen in Interaktionen und des Gewahrwerdens von sich selbst verläuft nach diesen Forschungen entwicklungspsychologisch in verschiedenen Qualitäten (der Gehirnentwicklung) mit der frühen „Affektspiegelung“ (ca. um 1 – 1 ½ Jahre) über „Playing-with-Reality“ (psychische Äquivalenz, Als-Ob-Modus, ca. um die 3 Jahre) und ist an die frühe Bindungsentwicklung und damit an die Qualität und Stabilität (Verlässlichkeit) des interaktionellen Austausches mit den Bindungspersonen gekoppelt.

Mit ca. 4 – 5 Jahren beginnt ein Kind zu verstehen, dass, so wie es Personen und Beziehungen (die äußere Realität) erlebt, auf eigenen Repräsentationen (mentale Zustände) basiert, es aber scheinbar auch davon abweichende Perspektiven gibt, die andere Menschen haben.

Es beginnt so ein Prozess, über sein Erleben nachzudenken und zu begreifen und zu wissen (Urheberschaft), dass es auch zahlreiche andere Sichtweisen, nämlich die der anderen Personen, geben kann (mentalisierender Modus).

Mentalisierung basiert also nicht nur auf einen Reifungsprozess des Gehirns, wie die „klassische“ Psychoanalyse noch annahm, sondern der Prozess der Integration von Informationen geschieht im Entwicklungsverlauf des wechselseitigen Austausches mit der Umwelt.

Fonagy, P. et al. „Mit der Realität spielen“: Entwicklungsforschung und ein psychoanalytisches Modell. In: Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. (2002). Stuttgart. Klett Cotta. S. 258-294.

Fonagy, P. et al. Markierte Affektspiegelung und die Entwicklung eines affektregulierten Gebrauchs des Als-ob-Spiels. In: Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. (2002). Stuttgart. Klett Cotta. S. 295-319.

„Das Mentalisierungskonzept kann als eine Erweiterung der Theory-of-Mind (ToM)-Forschung und anderer Ansätze zur Kompetenz des „Perspektivenwechsels“ angesehen werden, dies unter besonderer Berücksichtigung der Verarbeitung biografisch relevanter Beziehungserfahrungen.

Daher greift die Mentalisierungstheorie besonders den sozial-interaktionellen Ansatz der ToM-Forschung auf und erweitert diesen um die Perspektive des Entwicklungskontextes von Bindungsbeziehungen.“

Taubner, S., Fonagy, P. Bateman, A.W. (2019). Mentalisierungsbasierte Therapie (Fortschritte der Psychotherapie / Manuale für die Praxis). Göttingen. Hogrefe Verlag (German Edition). Kindle-Version. S. 4.

„Mentalisieren bezeichnet eine imaginative Fähigkeit, sich mentale Gründe des eigenen Verhaltens und des Verhaltens anderer vorstellen zu können. Mentale Gründe für Verhalten können Emotionen, Wünsche, Kognitionen und Ziele sein. Über das Mentalisieren wird also hinter dem eigenen und fremden Verhalten ein psychischer Prozess vermutet, der Verhalten erklärbar und auch zu einem gewissen Grad vorhersagbar macht…

… Mentalisieren umfasst sowohl die Erkenntnis des Selbst (Achtsamkeit, Introspektion) als auch des anderen (Empathie), integriert Kognition und Affekt (Affektbewusstsein, psychologische Sensibilität, Regulation der Affekte) und beinhaltet darüber hinaus eine Dimension expliziter und impliziter Interpretationen. Besonders die implizite Dimension bedeutet ein automatisches Verständnis „vom Selbst“ und dem anderen, welches systematisch fehlerbehaftet sein kann.“

„Gelingende Mentalisierung zeichnet sich durch zwei Merkmale aus: Genauigkeit und Einfallsreichtum. Genau mentalisieren heißt, die anderen so zu sehen, wie sie sind und ebenso sich selbst so zu sehen, wie man ist. Wir müssen uns in den anderen hineinversetzen, die Welt mit seinen Augen sehen, dazu braucht es Phantasie. Aber das ist eine unsichere Sache. Mentalisieren ist dann gelungen, wenn die Phantasie mit der Realität verbunden bleibt. Der Reichtum des Mentalisierens bezieht sich auf die Anerkennung und Herausarbeitung verschiedener Perspektiven.“

Mentalisierungsstörung und assoziierte soziale Funktionsstörungen der Autismus-Spektrum-Störung

Wenn aber aufgrund autistischer Informationsverarbeitungsbesonderheiten die Mentalisierungsfähigkeiten beeinträchtigt sind, wenn Einstellungen, Absichten, Motive, vor allem Gefühle:

- der eigenen Person und

- anderer Menschen

nicht situationsangemessen

- wahrgenommen,

- gefühlt,

- interpretiert

werden können, dann ist das Erleben und Nachdenken in sozialen Situationen nicht kompatibel und das eigene Handeln erfolgt nicht situationsangemessen und mit den Realitätsanforderungen nicht abgestimmt, so dass „keine Passung“ zustande kommt.

Da Autismus-Spektrum-Störungen in der Regel auf eine seit der Kindheit bestehende neuronale Defizitlage basieren, betrifft dies Anpassungsleistungen in der gesamten Entwicklung.

Zu dieser gehört die frühe Bindungsentwicklung, die damit verbundenen frühen Interaktionen, die affektiven Regulationsfähigkeiten, die Entwicklung des Selbstwertes. In der Spielentwicklung sind häufig imaginative Fähigkeiten beeinträchtigt (soziale Spiele/Rollenspiele).

Wenn man das alles sehr allgemein unter „Gefühlsblindheit“ zusammenfasst (hier der Bezug zur o.g. Alexithymie) …

… und damit nicht allein eine mangelnde Empathie (im traditionalen Verständnis) unterstellt, führt eine Mentalisierungsstörung zu einem durchgängigen Muster von Beeinträchtigungen in der gegenseitigen Interaktion und der Kommunikation seit der frühen Kindheit. Dies ist eine tragende Kernsymptomatik der Autismus-Spektrum-Störung.

Im Fall einer Mentalisierungsstörung wird das soziale Verhalten nicht oder nicht durchgängig an sozialen Interessen anderer Personen oder geltenden sozialen Normen (Rücksicht, prosoziales Verhalten), sondern vorwiegend nur an eigenen denkanalytischen oder denkoperativen Vorstellungen (kognitiver Empathie) orientiert. In manchen Varianten der Autismus-Spektrum-Störung kann selbst diese kognitive Empathie nicht generiert werden.

Oft (er-) kennen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung das soziale Regelwerk, also es besteht ein analytisches Wissen darüber, jedoch besteht aufgrund der Mentalisierungsstörung nicht oder nur eingeschränkt die Fähigkeit, eigener emotional generierter sozial-normativer Bezugnahme. Es besteht insofern eine Diskrepanz zwischen kognitiver Empathie und emotionaler Empathie.

Theory of Mind ist die Grundlage sozialen, „sittlichen“ Verhaltens. Ohne Interesse am anderen, ohne Gefühl für dessen Bedürfnisse und ohne differenziertes Verständnis seiner Perspektiven entwickeln sich weder Mitgefühl noch Rücksicht oder Respekt.

Der Mangel, die soziale Symbolik (das, was „hinter“ dem Gesagten oder Gehandelten als emotionale Beziehungssymbolik steht) zu dekodieren, zu verstehen und/oder zu fühlen, führt häufig zu den bekannten „Fettnäpfchen“ (Axel Brauns, 2004) im Kontakt mit anderen Menschen oder es wird von außen im normativen Verständnis ein „egoistisches Verhalten“ zugeschrieben.

Hypothese der Schwachen Zentralen Kohärenz

Die Theorie der Schwachen Zentralen Kohärenz geht auf Uta Frith und ihre Forschungen zurück.

Frith, U. (2008). Weak central coherence. In: Autism. A Very Short Introduction. Oxford University Press . S. 90 ff.

Frith beschreibt zentrale Kohärenz als innere Neigung des kognitiven Apparates, einen Zusammenhang zwischen so vielen Reizen wie möglich zu schaffen, und so viele Kontexte wie möglich zu generalisieren.

Demnach integrieren Menschen, die nicht autistisch sind, die Wahrnehmung von Reizen in einem Bezugssystem immer in Relation zu anderen Reizen (Informationen aus dem sozialen Kontext).

Kontextsensitivität ist die Kunst, in der Summe einzelner Elemente kontextrelevante Information zu entdecken und kontextuell Unwichtiges außer Acht zu lassen.

2. Bei „Schwacher Zentraler Kohärenz“ erfolgt die Reizwahrnehmung und die damit verbundene Informationsverarbeitung der Umwelt und von sich selbst nicht ganzheitlich-sinnhaft und nicht angemessen kontextbezogen (Kontextblindheit).

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung nehmen natürlich wahr, jedoch einzelne Reizelemente häufig sehr intensiv. Sie setzen sich damit ebenso intensiv auseinander (in Folge zum Beispiel repetitiv-stereotypes Verhalten oder sogenannte Sonderinteressen) oder erleben diese Reize sehr störend (Hypersensibilität). Diese Reizkulissen sind aber im sozialen Kontext häufig nicht relevant.

Das Erleben und Denken im Autistischen-Spektrum ist demnach eher hoch subjektiv-detailbezogen, nicht kohärent und konsistent in Bezug darauf, wie sich die „Reizkulisse“ der Umwelt (Kontext der tatsächlich geforderten sozialen Anforderungen) darstellt.

Es scheint von außen so, als ob Menschen mit Autismus nicht für alle Details ein gutes Auge haben und Details nicht immer schneller und besser erkennen als Menschen ohne Autismus. Vor allem scheinen sie sozial wichtige Details seltener zu bemerken als Menschen ohne Autismus.

Es wird insofern hochwahrscheinlich nicht die Komplexität aller sozial relevanten Reize wahrgenommen und verarbeitet, sondern nur und nur zu diesem Zeitpunkt scheinbar subjektiv „wichtige“ Teilbereiche (Teilobjektwahrnehmung).

3. Dies wirkt sich auf die Funktion aus, auf welche soziale und Leistungsanforderungen im Allgemeinen basieren: Anpassungsflexibilität.

Menschen im Autistischen-Spektrum „beharren“ im Grunde auf ihre Ordnung (ihre Wahrnehmung) der Welt und ihre Routinen und Rituale. Oft „verteidigen“ sie die Aufrechterhaltung dieser Ordnung, manchmal mit aggressiven Mitteln in Wort und Tat oder manchmal mit Rückzug.

Dieses hoch subjektive „Fenster zur Welt“ kann in individuellen Variationen im Zeitverlauf „starr“ bleiben, sich aber auch, wiederum im selben nicht ganzheitlich-sinnhaft und kontextbezogenen Wahrnehmen, ändern, dies in Abhängigkeit von situativen Reizkonstellationen, aber auch im Entwicklungsverlauf.

Sind es im Kindesalter oft noch die offensichtlich „typischen“ repetitiv-stereotypen Verhaltensweisen (repetitiv: sich wiederholend, stereotyp: gleichbleibend) zum Beispiel beim Spielen, in der Kleidungsordnung oder in der Nahrungsaufnahme, so etabliert sich im späteren Entwicklungsverlauf häufig ein „Ausgerichtetsein“ auf Routinen, Ordnungen, stabile Abläufen.

Abzuleiten ist, dass derart Phänomene sich durchaus massiv auf das schulische und berufliche Lernen auswirken können:

Aufgaben werden vermeintlich nicht erkannt, nicht in ihrer Komplexität, nicht so, dass sie in der sozial geforderten Korrektheit beantwortet werden könnten. Oder Aufgaben und Anforderungen werden in Frage gestellt. Dies kann zum Beispiel „am nächsten Tag“ ganz anders sein, wenn sich das „Fenster zur Welt“ möglicherweise verschoben hat.

Das oft beobachtbare „Zwanghafte“, das bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, im Gegensatz zu einer Zwangsstörung, die in der Regel durch Ängste generiert wird, einem Ordnungsprinzip folgt, ist eher über das Just-Right-Syndrom (häufig beim Tourette Syndrom zu beobachten) zu erklären, es muss etwas „fertig sein“ oder es „muss so sein, wie es muss“, um ein Ordnungsgefühl zu haben.

Dysexekutive Hypothese

Bei den Exekutiven Funktionen handelt es sich um neurokognitiv (neuronal) generierte und komplexe Funktionen, denen man die zentrale und komplexe Verhaltenssteuerung eines Menschen zuschreibt.

Dazu zählen:

- die kognitive Flexibilität in der Handlungsplanung (planvolles antizipierendes Handeln),

verbunden damit:

- das Reizmanagement mit Inhibition (Unterdrückungsfähigkeit) von Reizen und „Switching“ (Reizwechsel),

- die Emotions- und Motivationsregulation (Inhibitionsleistung der Bedürfnissteuerung, die bei Beeinträchtigungen zu einem Mangel an Bedürfnisaufschub führt, … es muss sofort sein).

Exekutive Funktionen betreffen insofern die komplexe Selbst- und Handlungsplanung, die Steuerung des eigenen Verhaltens:

- in sozialen Situationen,

- aber auch in Situationen von Lern- und Leistungsanforderungen.

Die Fähigkeiten, angemessene Verhaltensstrategien unter Berücksichtigung komplexer Verhaltenssequenzen (das Denken und Handeln in Zwischenschritten) entwickeln zu können, ist beeinträchtigt.

Ein Mangel an Selbst- und Handlungsorganisation, eine Beeinträchtigung der Exekutiven Funktionen, demzufolge eine Exekutive Dysfunktion, kann sich vor allem mit Blick auf die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im schulischen Kontext und im Kontext von Arbeit auf:

- Lern- und Arbeitsprozesse (Desorganisation: Wie lerne/arbeite ich?),

- zeitliche Rahmenbedingungen (Verlangsamung bei Leistungserbringung),

- Alltagsanforderungen (Desorganisation: Wo muss ich hin, was muss ich tun?),

- situative Handlungssteuerung (Impulsivität),

auswirken.

Für alle mentalen Leistungen, insbesondere auch die der Exekutiven Funktionen, ist die Aufmerksamkeit,

- deren neuronale Bereitstellung (Alertness),

- das Aufmerksamkeits- oder Reizmanagement (selektive und geteilte Aufmerksamkeit),

eine wichtige Voraussetzung.

Während „Alertness“ (die neuronale Aufmerksamkeitsbereitstellung) eher in Stammhirnregionen generiert wird, ist für die bewusste Steuerung des Selbst und des Handelns (das Bewusstseinssystem) das Frontalhirn von „kritischer Bedeutung“.

Die Dysexekutive Hypothese zur Autismus-Spektrum-Störung wird auch als „Frontalhirnhypothese des Autismus“ begriffen.

Tebartz van Elst, L. (2018). Autismus und ADHS: Zwischen Normvariante, Persönlichkeitsstörung und neuropsychiatrischer Krankheit. Stuttgart. Kohlhammer. (German Edition). Kindle Version. Pos. 2429.

Predictive-Coding-Hypothese

Sowohl die emotional-kognitiven Besonderheiten als auch die repetitiv-stereotypen Verhaltensweisen einer Autismus-Spektrum-Störung werden bezüglich der biologischen Plausibilität der kognitiven Informationsverarbeitung in neueren neurokognitiven Forschungsansätzen (komputationale Theorien) auf Grundlage mathematischer Modelle (zum Beispiel das Bayes’sche Wahrscheinlichkeitsmodell, Bayesian Brain) erklärt.

Friston, K: The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience 11, 2010.

Knill DC, Pouget A (2004) The Bayesian brain: the role of uncertainty in neural coding and computation. Trends Neurosci. 27.712-719.

Rössler, H.H. (2019). Neue Autismus-Theorie-Bedarf es noch des Schizoidie-Konzepts? In: G. Dammann & O. F. Kernberg (Hrsg.). Schizoidie und schizoide Persönlichkeitsstörung: Psychodynamik – Diagnostik – Psychotherapie (Psychotherapie in Psychiatrie und Psychosomatik) (German Edition). Kohlhammer Verlag. Kindle-Version. S.193.

Pellicano, E. & Burr, D. (2012). Response to Brock: noice an autism. Trends Cogn. Sci. 16, 574-575.

Brock, J. (2012). Alternative Bayesian accounts of autistic perception: Comment on Pellicano and Burr. Trends in Cognitive Sciences, 16, (12), 573–574.

Buzsaki, G: The Brain from inside out. Oxford University Press 2019.

Die hier sehr vereinfacht dargestellte Annahme dieser Forschungen ist es, dass Wahrnehmungsprozesse und Informationsverarbeitungsprozesse nicht wie bisher angenommen darauf basieren, dass zuerst aufsteigende Reize in den lokalen, untergeordneten Hirnregionen aufgenommen werden und dann in globalen, übergeordneten Hirnregionen verarbeitet bzw. integriert werden.

Nach diesen Theorien generieren übergeordnete Hirnregionen zeitlich parallel „interne Modelle“ zu den erwarteten aufsteigenden bzw. eingehenden Reizen in den untergeordneten Hirnregionen und es erfolgt ein simultaner Abgleich zwischen diesen Hirnregionen. In diesem hypothetischen Herangehen wird das Gehirn in seiner Funktion als „Planungs- und Vorhersageorgan“ verstanden, in einer theoretischen Vorstellung, dass es immerwährend und prozessbegleitend Wahrscheinlichkeiten für das Denken und Verhalten in sozialen Situationen „berechnet“, um Vorhersagefehler („prediction errors“) zu identifizieren und zu reduzieren und um die Vorhersagegenauigkeit von Reizinput/Ereignissen zu erhöhen.

Das „autistische Gehirn“ funktioniert „anders“ und bevorzugt nach vorliegenden Forschungsergebnissen vorwiegend die lokale anstatt einer globalen Informationsverarbeitung.

Es konnte nachgewiesen werden, dass bei einer Autismus-Spektrum-Störung aufgrund der Besonderheiten der neuronalen Vernetzung (neuronalen Konnektivität) diese abgleichenden Fähigkeiten „anders“ sind: abgeschwächte bayesianische Prioritäten. Insofern die autistischen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse weniger auf Kontextinformationen gerichtet sind, so dass die Welt kleinteiliger, genauer (realer: wie sie tatsächlich ist) „erlebt wird“. Auch werden dadurch hochwahrscheinlich weniger neue Erfahrungen moduliert, da diese, weil viele „prediction errors“ auftauchen können, zu Stress führen.

Rao RP, Ballard DH (1999) Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. Nat Neurosci. 2.79-87.

Kilner, J.M., Friston, K.J. & Frith, C.D. Predictiv coding: an account of the mirror neuron system. Cogn. Process 8, 159-166 (2007).

Pellicano, E. & Burr, D. (2012). When the world becomes “to real”: a Bayesian explanation of autistic perception. Trends Cogn. Sci. 16, 504-510.

Van Boxtel JJA & Lu H (2013) A predictive coding perspective on autism spectrum disorder. Front. Psychology 4,19. Doi:10.3389/fpsyg.2013.0009.

Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). Autismus. Stuttgart. utb. (German Edition). Kindle-Version. S. 59.

Insofern Änderungen, Unplanbarkeit, neue Ereignisse autistischen Anpassungsstress generieren, verhilft Kontingenz und Vorhersehbarkeit zum Beispiel in der elterlichen oder pädagogischen „Interaktionsarbeit“ der Reduktion von autistischem Anpassungsstress, genauso wie jedwede Diskontinuität und Unvorhersehbarkeit das autistische Erleben mehr oder weniger überfordern können.